FILE No.130

海外インターンシップや日本語アシスタント研修の体験を活かして前進!

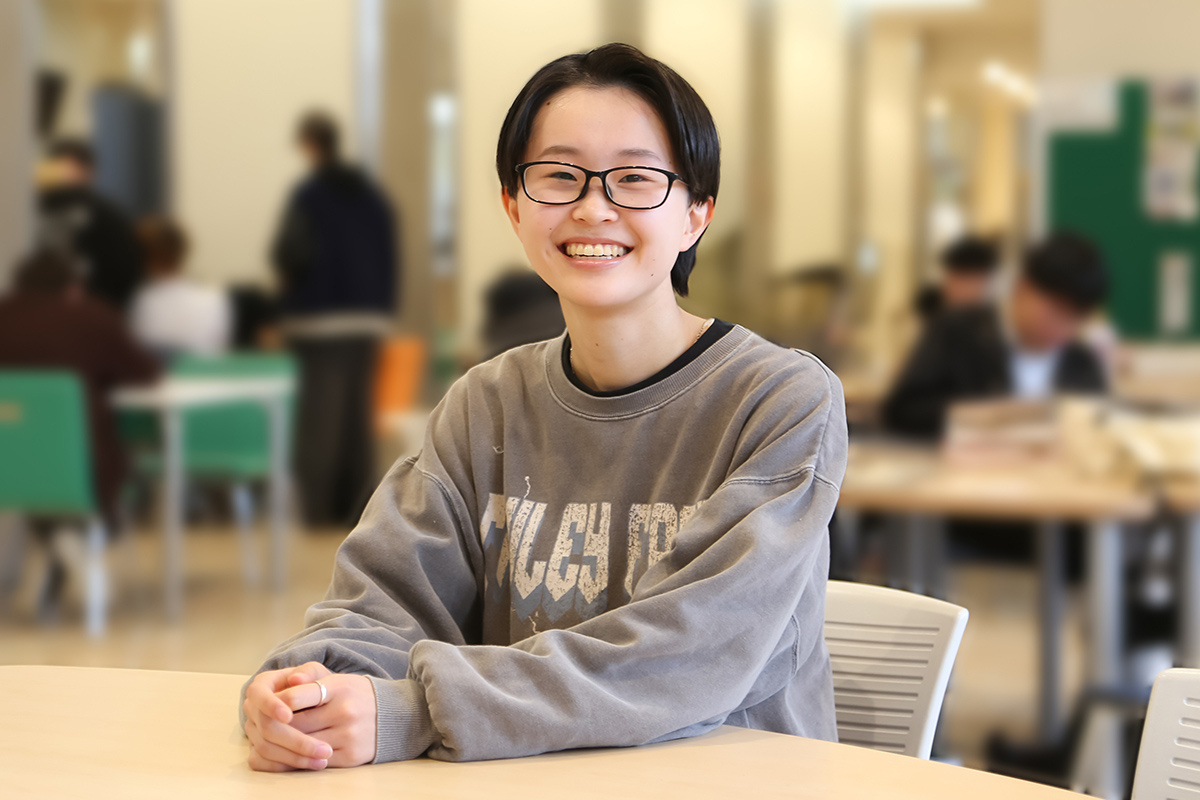

環境情報学部(現:経営情報学部)経営情報学科 3年 小林 うらら

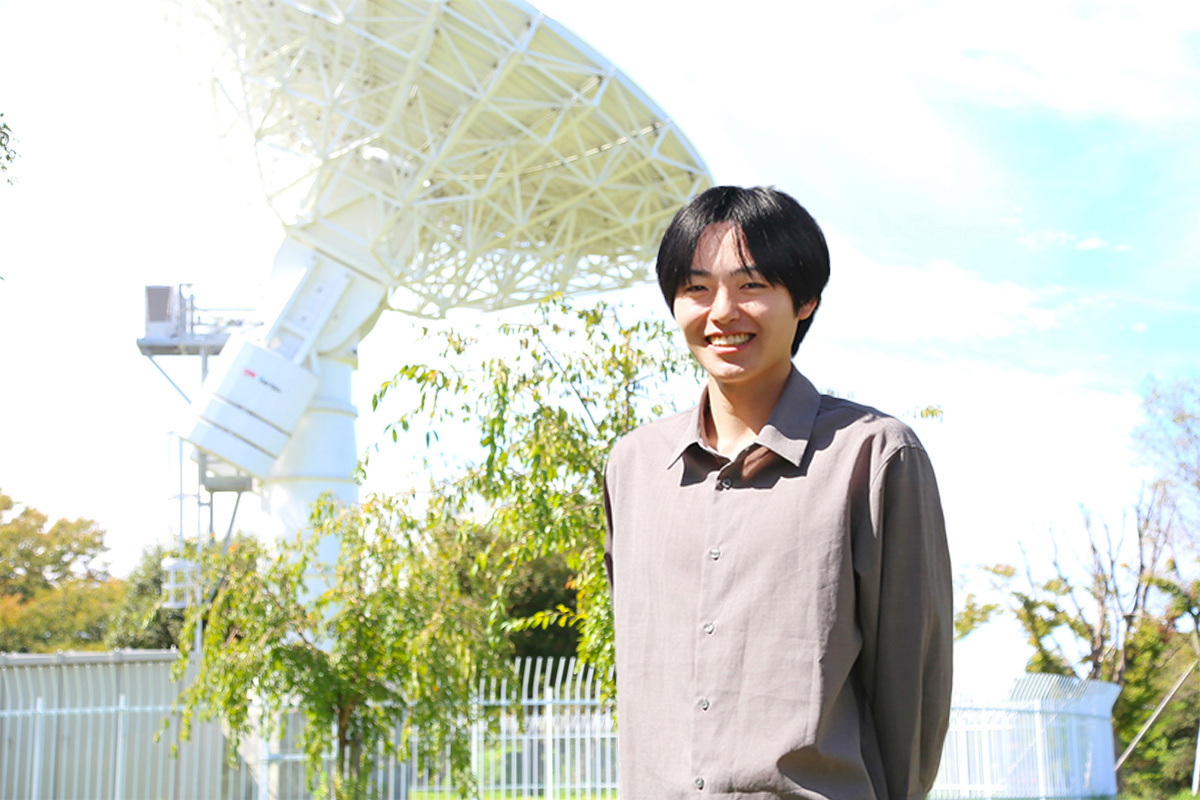

工学部建築土木工学科 3年 江川 陸翔

福井工業大学では、グローバルに活躍できる学生の育成を目指し、海外に事業所を持つ企業の協力を得て、他国で仕事や生活を体験する海外インターンシップを実施。同時に、海外の高校で日本語の教員を経験する「日本語アシスタント研修」も行っている。2024年夏、約2週間にわたり参加した環境情報学部(現:経営情報学部)経営情報学科の小林 うららさんと、工学部建築土木工学科の江川 陸翔さんに、体験を通して学んだことなどをうかがった。

タイの工場で人材育成の研修運営を体験

環境情報学部(現:経営情報学部)経営情報学科 3年 小林 うらら さん

将来の進路を模索しながら、地域の課題解決を実践的に学ぶ

大学進学に当たり、「生まれ育った福井の大学に進み、就職も県内の企業へ」と考えていた小林さん。進みたい分野がまだ明確でなかったため、幅広い業種で必要とされる知識を習得できる福井工業大学環境情報学部(現:経営情報学部)経営情報学科に入学した。

2年生で政策システムコースを選択してからは、都市開発や地域創生における課題と対策などを中心に学んでいる。

2年生の夏には永平寺町でフィールドワークを実施。「事前調査の結果から、永平寺町は観光客の数に対して宿泊客の数が少ないのではないかという仮説を立てました。

これを基に役場や宿泊施設の方のお話を聞き、宿泊者を増やすために、永平寺町らしさを感じられる小さな民宿を作るというプランを提案しました」。学外の人々から直接具体的な話を聞き勉強になると同時に、一つひとつの体験を楽しむことができたそうだ。

英語でコミュニケーションを取りながら、従業員研修の運営に取り組む

小林さんが海外インターンシップへの参加を考え始めたのは、2024年度の応募が始まったときだった。「実施されるのが3年生の夏だと知ったとき、まだ先のことだと思っていた就職活動が気になり始めたのです。海外インターンシップをきっかけに、就職活動に向けて積極的に行動したいと考え参加を決めました」。

2024年8月下旬、タイのラヨン県にある株式会社UACJの工場へ。同社は、東京に本社があり、坂井市三国町に福井製造所を設けている。アルミニウムを中心とする非鉄金属製の缶材や板材を製造し、タイの工場でもこれらを生産しているが、工学系ではない小林さんは、人事・教育を担う人材育成課に配属された。そして担当したのが、タイ人従業員対象の研修計画やその周知業務である。「ごみの捨て方や喫煙場所の徹底など基本的ルールの研修、安全講習などの内容を考え、開催日時や場所を知らせるためのポスターも作成しました。指導してくださったタイ人の社員さんとのやり取りは英語でしたが、ゆっくり話してくださったおかげで会話が理解でき、スムーズに業務を行うことができました」。

滞在中小林さんが心がけたのは、周囲の人に積極的に話かけること。「日本語が通じる人がわずかな環境なので、仕事を進めるための質問はもちろん、例えばランチのときにメニューについて聞くなど、自分から声をかけるようにしました。皆さん、気さくに応えてくれたので、英語とタイ語を交えてコミュニケーションを取りました」。滞在中に驚いたのはタイ人の陽気さだとか。夕食の途中に歌ったり踊ったりする姿を見て、自分にはない気質に憧れを感じたと話している。

タイでの経験を、新たなチャレンジの支えにしたい

タイでの日々を、「朝起きてから夜眠るまでずっと学習の場だった」と振り返る小林さん。

そして気づいたのは、どのような環境でも、自分の気持ち次第で学習の場になるということ。「日本では、新しいことをするのはたいへん、というところで止まっていたと思います。

それが、全く異なる環境で積極的に行動し、学んだことで、新しいことへのハードルが低くなりました。

さらに、それまで知らなかったことやできなかったことを身につけ、成長する楽しさを知ることができました」。このような気持ちを持って就職活動に臨みたいと話す小林さん。

就職先は、都市開発事業などを手掛ける企業をサポートする、国内の金融・コンサルタント系の会社を考えていたが、タイでの経験を経て、海外企業や海外に拠点がある日本企業へも目を向け始めている。

タイの高校で日本語アシスタント研修を体験

工学部建築土木工学科 3年 江川 陸翔 さん

施工管理の仕事を目指し、工学部建築土木工学科へ

ビルやスタジアム、博物館など大規模な建造物を見るのが好きだった江川さんは、高校時代に建築の道を志し、福井工業大学工学部建築土木工学科に入学。将来は、1級建築施工管理技士と1級建築士の資格を取得し、施工管理の仕事に就くことが目標だ。これまでの授業で、自身の成長を感じたのは設計の課題制作だった。「一般住宅、集合住宅、セミナーハウスを設計し、模型も作りました。一から考え完成させた達成感は大きかったです。集合住宅のときは、締め切り直前にインフルエンザにかかり大変でしたが、何とか期限内に提出できました。この経験で、苦しくてもやり遂げなくてはいけないことがあると実感し、将来にわたって大事な学びを得たと思っています」。

工夫を凝らし、楽しみながら学べる授業を考案

建築関連企業への就職を希望している江川さんが、就職活動の中で着目しているのが、海外勤務の有無である。「建造物のスケールが大きい海外で働いてみたいので、海外で就業体験できる機会があれば業種を問わず参加したいと思い、高校の日本語アシスタント研修に応募しました」。

研修先は、タイのバンコクにある国立シーナカリンウィロート大学附属プラサーンミット高校で、江川さんは、主に日本語学科、調理学科、スポーツ学科、そして一部の工学系の学科の授業を担当。日本語学科と調理学科は日本語で、スポーツ学科は英語で、工学系の学科は日本語がわかるタイ人の先生に通訳してもらいながら教えることになった。「実は言葉で困ったのは教室より職員室でした。いろいろな国籍の先生が英語で話しかけてくれるのですが、速くて聞き取れない。もっと勉強しておけばよかったと思いました」。しかし、一生懸命耳を傾け返答し、研修が終わる頃には先生方から「ものすごく上達したね」と褒められたそうだ。

言葉以上に苦労したのが、授業の内容を考えることだった。「初日に『明日から授業してください』といわれ驚きました。初めは先生を手伝い、一人で教えるのはその後だと想像していたのです。それから毎晩ホテルでテーマや進め方を考え、資料を作りました」。日本語学科では、チームに分かれ日本のアニメの名称をできるだけたくさん挙げてもらうゲームを取り入れたり、日本語でしりとりをやってもらったり、楽しめる内容を盛り込んだ。「言葉の勉強になるし、自分が持っている知識やスキルを出すのは、やりがいがあるだろうと考えたところ、実際に生徒たちは本当に生き生きと取り組んでくれました」。工学系の学科では大学での学びとキャンパスライフについても紹介。非常に興味深く聞き入ってくれたことがうれしい思い出だ。

研修で身につけた主体性や英語力を将来の仕事に活かしたい

経験したことがない“教える”という役割を突然求められた江川さん。「最初はわからないことだらけで、とにかく質問するしかなかったので、英語力と同時に、主体的に取り組む力がついたと思います。授業内容を考えるのは『絶対やらねばならない』という切羽詰まった感と使命感があり、根性がものすごく鍛えられました」と笑いながら振り返る。また、明るく活発でフランクに接してくれるタイや他国の人々との交流も新鮮だったそうだ。

「僕が目指している施工管理の仕事は、職人さんとの意思疎通が大事です。外国人の職人さんも増えているし、今回の研修で身につけた英語力や主体性を活かしたいと思っています」。いずれは海外で働き、大きな建造物を造りたいという意欲も高まったに違いない。

OTHER FILES

その他の記事