FILE No.134

「FUTあわら宇宙センター」の活用を促進するソフトウェアを開発

工学部 電気電子工学科(現:電気電子情報工学科)4年

安田 和生

電気の仕組みに始まり、情報、通信、そして宇宙へと視野を広げてきた安田和生さん。卒業研究では、「あわら宇宙センター」に設置されたパラボラアンテナの制御システムなどのソフトウェア開発に挑み、より使いやすいソフトを完成させた。新しいことにチャレンジする意欲や、後押ししてくれる福井工業大学の魅力などを語っていただいた。

衛星地上局で宇宙について学べることが大学選びのきっかけに

中学生の頃、身近にある電気製品を見て「これはどうやって動いているのだろう」と疑問を持った安田さん。内蔵された回路を流れる電気が動力源と知り、「目に見えない電気が数値化され、一定の動作を可能にしているのが面白い」と電気に興味を持ったそうだ。高校では電気系の学科に進み、電気の原理や仕組みについで学習しながら、コンピューターのプログラミングなど情報分野への関心も高めていった。

地元福井の大学への進学を希望し、福井工業大学のオープンキャンパスに参加。学科紹介では、社会のインフラや人々の生活を支える電気・電子から情報まで、幅広い領域の勉強ができる工学部電気電子工学科(現:電気電子情報工学科)に惹かれたという。さらに、人工衛星などと交信できる衛星地上局があわらキャンパスに設けられ、地球周回衛星や月探査機の支援を始める準備が進んでいるという情報もキャッチ。「宇宙の知識はほとんどなかったのですが、どんなことをするのか興味が湧き、新しいことに挑戦してみようと、受験したい気持ちが強まりました」。

学習と実践で、電気・電子・情報・通信の知識やスキルを習得

入学後は、電気回路や半導体の仕組み、コンピューターの構成やプログラミング、情報通信などの基礎を学び、さらに実験や演習で専門的な知識とスキルを習得。実習では、中学時代に着目した電気回路の組み立てや、アプリのプログラム制作も経験。宇宙関連の研究に必要な電波や通信の基礎も学んだ。

その中で自身の成長を感じたのが、チームを組み、何を作るかを考えるところからスタートした実践工学演習だった。先生から出された条件は「社会的ニーズがあるもの、あるいは新しい需要を生むと考えられるものを作ること」。安田さんたちは、人々が生活の中で求めているものを考え、「ごみ分別アプリ」を制作。「撮影した画像から燃えるゴミか、資源ゴミかなどを判別してくれるアプリがあれば迷わず分別でき、便利だと思いました」。先生に相談しながらも、自分たちで一から進めていく作業は、プログラミングのスキル向上はもちろん、新しい技術を身近な課題解決に活かす目線も養ったようだ。

あわら宇宙センターで、アンテナの制御システムの研究に取り組む

安田さんが宇宙分野の勉強を本格的に始めたのは、研究室に所属した3年後期から。以後、あわらキャンパスの「あわら宇宙センター」も研究の場になっている。

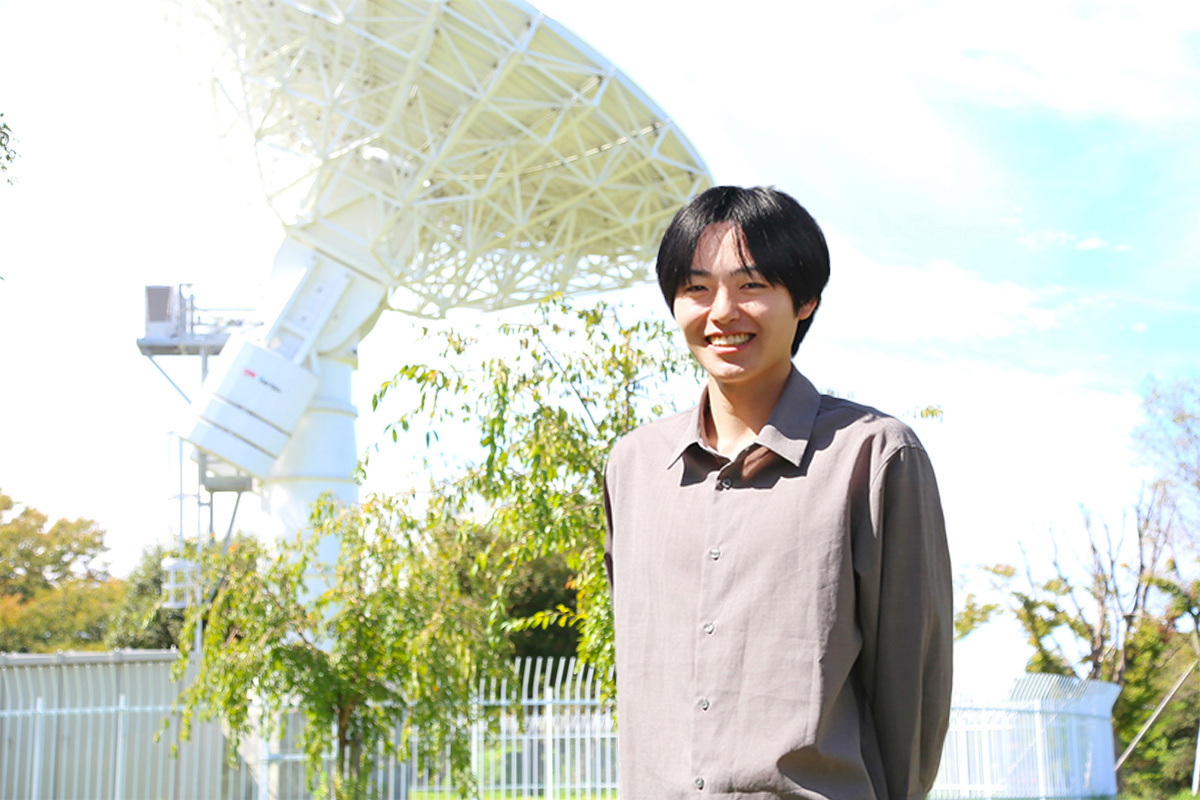

福井工業大学は、あわらキャンパスに人工衛星と交信する衛星地上局を設け、衛星から得られたデータを活用する研究に2003年から取り組んでいる。2020年にはJAXA(宇宙航空研究開発機構)との共同研究「ふくいPHOENIXハイパープロジェクト」の契約を締結し、超小型深宇宙探査機エクレウスの電波を受信するなどの成果を挙げている。2023年には、大学・民間で国内唯一の、地球周回軌道から月軌道までの衛星運用が可能な衛星地上局となり、翌年には、口径13.5mのパラボラアンテナ(以下 アンテナ)を新設し、既設の3基(口径2.4、3.9、10m)と合わせ4基体制で「あわら宇宙センター」を設立した。

衛星データは、海面や森林、農地などの状況を長期的に把握できるため、災害防止や環境保全などの研究における活用が考えられている。そして、衛星や探査機との交信をスムーズに行い、データ取得の精度を高めるために重要なのが、地上の受信設備の性能である。

安田さんが、卒業研究の一環として取り組んだのは、データを受信するアンテナの信頼性の向上と効率化を図る「アンテナ制御システム」と「データ処理装置」のソフトウェアの開発だ。「従来のソフトは外国製で非常に複雑なので、使いたい機能だけを抜粋すると同時に、有益な新たな機能をプラスしたいと考えました。特に欲しかったのはシミュレーション機能。これは、衛星ごとの信号をあらかじめ記録しておき、まずその信号を衛星に送って届いたことを確認してから通信に進む機能です。衛星との通信は失敗することもあり、現在の、ボタンを押すといきなり通信が始まる形は、不安な状況でのスタートを余儀なくされています。しかし、このシミュレーション機能があれば通信の可否が先にわかり、作業の安定性が向上します」。

開発対象は、「あわら宇宙センター」の13.5mのアンテナだが、ソフトウェアの制作は福井キャンパスからオンラインで行える。ただ、衛星に信号を送るには、制御システムにあるソフトウェア無線機にパソコンをつなぐ必要があるため、週1回程度はあわらへ足を運んでいるそうだ。

チャレンジできる環境に感謝。身につけた専門性を活かしたい

4年前期で「アンテナ制御システム」と「データ処理装置」のソフトウェアの開発はほぼ終了。安田さんが3年半の学生生活を振り返って真っ先に思い浮かべる福井工業大学の魅力は、先生との距離が近いことだという。「学業はもちろん、将来のキャリアなどについて親身に相談にのってくださり、本当に信頼できる身近な存在です」。さらに、幅広い分野の先生が在籍し、宇宙関連施設も含め充実した環境で学べることが、新たな挑戦に結びつくとも感じているという。

卒業後は、通信関係企業への入社を予定。「授業や実習で学んだ専門知識と、卒業研究で身につけた課題解決に向けた論理的考え方やプログラミングのスキルを活かしたい」と話す。また、「かなり先のことですが、月での長期滞在などを目指す『アルテミス計画』が実現したときに、月で生活する人たちが使用する通信インフラを作り、支援できるような技術者になりたいと思います」との言葉は、宇宙開発の進展をリアルに感じさせてくれた。

OTHER FILES

その他の記事