FILE No.131

建設業での活躍を目指し、1級建築施工管理技士試験にチャレンジ

工学部 建築土木工学科 4年

増田 空河

建築施工管理技士は、住宅や商業施設、オフィスビルなどの建築・改修工事の施工管理を行うために必要な国家資格で、2024年度から実務経験なしでの受験が可能になった。建築土木工学科の増田空河さんは、内定した総合建設会社での業務に活かそうと、1級建築施工管理技士の一次試験を受験し、合格。受験勉強の取り組み方や将来の抱負などを伺った。

建物を造り上げていく工程に惹かれ、 建築の道を志す

子どもの頃、自宅の新築工事を興味深く眺めていたと話す増田空河さん。基礎工事から始まり、徐々に仕上がっていく様子や、一つひとつの作業を「おもしろい」と感じたそうだ。この建築への好奇心が大学進学時に大きくなり、建築系の学科を志望。「就職など将来を考えたとき、専門的な知識や技術は自分の力になります。さらに建築は、時代が変わっても社会に必要とされる分野で、ずっと続けられる仕事だと思いました」。

建築を学べる大学の中で福井工業大学を選んだのは、就職率の高さや、セミナーや企業説明会など就職活動への手厚いサポートに惹かれてのことだった。さらに、建築の基礎と専門領域に加え、芸術や環境など幅広い分野が学べるカリキュラムも魅力だったそう。「施設も充実していて、製図室が常時解放され、いつでも使えるなど、勉強しやすい環境が整っていると感じました」と振り返る。

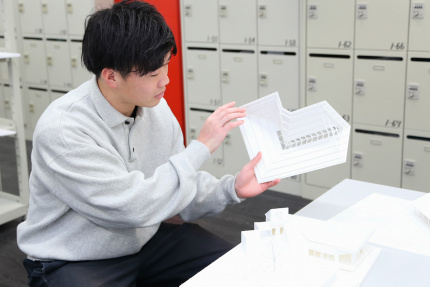

建築について広く学んできた中で、「一番難しかったけど、楽しかった」と話すのは、設計の授業だ。「出された課題をどう解釈し、どのような建物をどう組み立てていくのか。ものすごく悩みましたが、やり遂げたときの達成感は大きかったです」。中でも、駅前にある3つの土地を利用したホテルの設計課題では、3つの土地を受付、レストラン、寝室に振り分ける形で設計し、思い出に残る自信作になったそうだ。卒業後は、総合建設業の会社に入社し、施工管理の仕事に就く予定となり、「建築工事の関係法規や工程管理などの基礎を学んだ建築施工管理の授業を今後活かしていきます」と話している。

短期間に集中して勉強し、1級建築施工管理技士の1次試験に合格

2024年、4年生になった増田さんは、内定している総合建設会社でいずれ携わる施工管理の仕事に必要な1級建築施工管理技士の資格を取ることを決意し、勉強を開始した。建築施工管理技士は、建築工事全体の施工計画を作成し、現場の工程管理や安全指導などを担うために必要な資格で、1級は工事の規模を問わず、多様な建築現場を手がけることができる。「受験資格が変わり、1次試験は19歳以上なら誰でも受けられるようになりました。就職後は勉強する時間が取りづらいので、1次試験は学生の間に合格しておきたいと思いました」。1次試験合格者は、5年以上の実務経験を経て2次試験を受けられるそうだ。

1次試験はマークシート方式による筆記試験で、増田さんは、建築関係の資格取得のための講座を受講し、過去に出題された問題を解くことを中心に勉強を進めていった。しかし、最初はなかなか勉強に身が入らなったそうだ。「試験日までにまだ余裕があると油断していたら、試験の2カ月前ぐらいに受けた模試の結果が合格ラインに届かなかった。そこから本腰を入れ、1日に解く問題の数を決め、計画的に取り組みました」。

勉強を続ける中で励みになったのが、同じ講座を受けていた仲間3人での勉強会だった。頻繁に集まり、勉強の進み具合や模擬試験の結果を伝え合うことで刺激を受け、意欲が湧いたという。「自分が遅れているとわかると、もっと頑張らないといけないと思う。そういう危機感を常に感じながら勉強しました。わからない問題は教え合うんですが、自分が教えるときは、わかっていることを説明することでもう1回インプットできるので、理解がより深まりました」と、仲間と一緒に取り組む効果を実感したそうだ。

サッカー部員でもある増田さんは、練習後自分の部屋に帰ってからも2~3時間試験勉強したという。努力の積み重ねが実り、10月に無事合格。「試験直後には手ごたえを感じていましたが、実際結果がわかったときはやっぱりうれしかったです。一緒に勉強した仲間も皆合格したので、なおさらでした」。福井工業大学の第1次試験合格者は18名で、合格率は85.7%。受験者全体の合格率36.2%に比べ、高い結果となっている。

仕事を覚え、さまざまな建築物の施工管理を手がけたい

就職先をゼネコンといわれる総合建設会社に決めたのは、多様な建築物を手がけることができるからと話す増田さん。「例えばハウスメーカーだと、住宅中心になりますが、ゼネコンでは、マンションや商業施設などいろいろな建物を施工するので、そのたびに異なる経験ができます。そこにやりがいがあって面白いと思いました」と話す。建築の施工管理は、効率的な工事の進め方を基本に、設計やスケジュール通り工事が進んでいるか確認し、時には正したり変更したりすることも必要になる。「自分にできるだろうかと不安ですが、先輩に教えてもらったり、現場の職人さんと協力し合ったりしながら早く仕事を覚えていきたいです」。

基礎工事から完成までを見届けるという、子どもの頃興味を持ったとおりの仕事をすることになり、「まさか本当にそこに行き着くとは思わなかった」と笑う増田さん。設計にも関心を持ち、自分では思いつかないような斬新な構造や素材の使い方をしているビルや施設を見ると刺激されると話し、将来は、一級建築士の資格も取りたいと目を輝かせている。

OTHER FILES

その他の記事