お知らせ

NEWS & TOPICS

2021.07.21

7/18(日)オープンキャンパスを開催しました

今回のオープンキャンパスは、密を避けるため参加人数及び参加イベントを制限するなど、新型コロナウイルス感染症感染予防対策を講じての開催となりました。

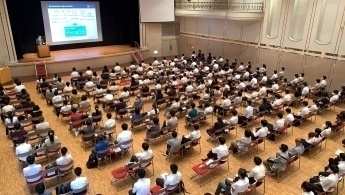

【全体説明会】

全体説明会では、池田副学長の挨拶と本学の概要説明、ふくいPHOENIXハイパープロジェクトやコロナ禍における授業等について紹介しました。

最後に学生スタッフによる学生生活についてのスピーチがありました。

【保護者説明会】 ※保護者のみ参加

保護者説明会では、保護者の方を対象に、島田キャリアセンター長よりキャリア教育と就職支援体制、入試広報課から令和4年度入学概要について説明しました。

(参加者の感想)

・入試について知識があまりなく、どのように進むのか不安だったがよく理解できました

・知りたい情報に対して明確だった

・非常に聞き取りやすく分かりやすかったです

・就職への手厚いサポートもよく理解できた

【学科体験】

工学部

〈電気電子工学科〉

電気電子工学科の概要

電気電子工学科で学ぶ意義・授業(各学年でどのような学びがあるのか)・各コース・プロジェクト・就職先・取得出来る資格などについて紹介しました。

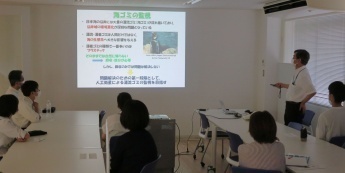

教員研究紹介

今回は「宇宙」をテーマに、青山先生と中城先生が行なっている研究を紹介しました。

①青山先生は、人工衛星を使ったリモートセンシングについての研究・開発について、海洋ゴミ問題や原子力発電所の温排水の監視、 夜空の価値向上に向けた取り組み、農作物の生育調査などにAIを活用して取り組んでいることを紹介しました。

②中城先生は、超小型人工衛星の開発について、あわらキャンパスに設置予定の衛星地上局の計画や現在のパラボラアンテナを使った人工衛星データの活用など、実際の実験室・開発現場の映像を交えて紹介しました。

(参加者の声)

・福井工大は宇宙に関係することにとても力を入れているんだなと思いました。他にもいろいろ地域に貢献できるようなことを学校の研究としてやっているなんてすごいと思いました。就職率も高くていい学校だと思いました。

・JAXAと協力して色々な問題を研究していることがわかりました。

・電気電子工学科では人工知能や宇宙などの幅広く壮大な研究をしていることに興味をもった。

・世界の未来やエネルギーの節約方法などの研究が盛んに行われていることがわかった。

・今回の電気電子工学科での説明を聞いて特に宇宙についての話にとても興味を持ちました。学校が作った衛星などとてもすごいと思いました。他の学校よりも宇宙についてもっと細かく知れそうでとても楽しいお話でした。

・思っていた以上にでかい範囲でモノやコトが動いていたがビックリで印象的だった。まさか宇宙まで広がっていたとは、、、。又、既に出来上がっている技術では無く、これからを担う新たな技術を作っていこうと全体的な姿勢はとても面白そうだった。

〈機械工学科〉

機械工学科の概要

まず初めに大学案内および機械工学について、求める人物像等の説明が行いました。その後、機械工学科のカリキュラムおよび各コースの履修モデル、主な就職先について紹介しました。

学科体験授業(軽くて丈夫な製品づくりに欠かせない機械の仮想実験)

機械・構造物の最適な設計には、仮想実験による検証が欠かせません。今回はその仮想実験として一般的な、有限要素シミュレーションを紹介し、機械部品に加わる力の分布や変形の仮想実験を実演、一部体験して頂きました。また、ドライブシミュレータを使って、学生フォーミュラ大会のレース場を走行する体験を行いました。

(参加者の声)

・機械工学という分野についてあまり知らなかったので、どういったことを学ぶのか知れてよかった。

・機械部品に加わる力の分布や変形を一目で見れるのがすごいと思った。

・ドライブシミュレータの操作ですら難しいと感じたので、実際の車両ではもっと難しいのではないかと思った。

〈建築土木工学科〉

当学科のカリキュラム、コース分け、資格、就職先、研究室などの基本事項から、建設分野における企業の種類や職種、3次元CAD・ドローン測量やBIM・CIMなどの最新の内容まで、動画を用いながら詳しく説明しました。また、交通・都市計画系の学外プロジェクトについても紹介しました。最後に、3号館製図室や各実験室を見学を行いました。

(参加者の声)

・プレゼンがわかりやすかった。建築と土木の違い、資格、入学後の学習、研究室など、学科について詳しく知れた。将来を見据えた教育方針に感心した。

・入学したいと思った。自分に合っている学科・コースがわかってきた。進路の参考にしたい。この分野について学びたいと思った。より興味・関心がわいた。地域貢献がすばらしいと思った。

・3次元設計の映像に驚いた。ドローン、CADなどが面白そうだった。高校よりはるかに専門的で驚いた。学外機関との協力が楽しそうだった。きれいで清潔感があった。

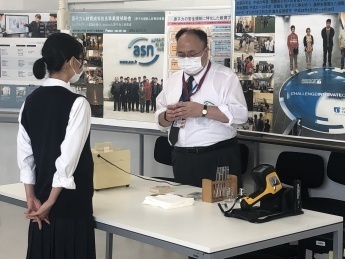

〈原子力技術応用工学科〉

学科の学び、カリキュラム、コース分け、研究、進学・就職先、資格取得情報などの学科説明を行い、その中では、原子力技術応用工学科が総合工学で様々なキャリアパスを持っている学科であり、特に原子力工学コース・放射線応用工学コースでの学びについて、そのキャリアパスとなる将来の仕事についてお話しました。その後、今回の学科テーマであった地層処分についての説明や、そこで使用されるベントナイト粘土鉱物を用いた実験を行いました。その他にも、原子力プラントシミュレーター、放射線測定、蛍光X線分析など本学科の学生実験の一部を体験していただきました。

(参加者の声)

・幅広い分野が学べる学科と感じました。

・進学後の将来に向けた様々なキャリアパスを説明してくれて判りやすい学科だと感じました。

環境情報学部

〈環境食品応用化学科〉

SDGsへの多様な取り組みや、カリキュラムの特色、進路や取得できる資格、および学生生活の様子も含めた環境食品応用化学科の特色に加え、福井の化学に関わる産業についても紹介しました。学科体験として、一つは、柏山教授による「光合成をおこなう微生物とクロロフィルの関係」についての模擬講義が行いました。葉緑体を持つ微生物の観察を通して、微生物を研究材料として使う際の技術を学んでいただきました。もう一つは、蔵田教授による「有機化学が拓く新しい発光性物質の世界」についての模擬講義と模擬実験が行われました。固体で輝く有機物質の合成について実際に有機化学反応が起こる瞬間を観察しながら、化学反応と実際におこっているできごとの関係を結び付けることを考えていただきました。

(参加者の声)

・思ったより細かいことや複雑なことを行っていて難しいことを研究しているんだなぁという感想を持った。

・自分の興味のあることだけを勉強するのが良いのか、それとも広く浅くいろいろなことを勉強することが良いのか考えるきっかけになった。

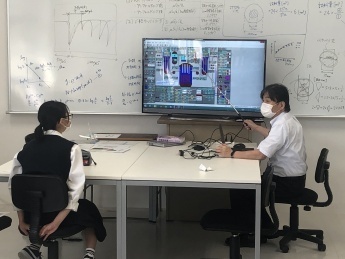

〈経営情報学科〉

山西輝也教授が「AIマシンを自作してみよう」をテーマに、AIと機械学習の違いについて説明し、機械学習による「予測」と「発見」について実データを使って授業を行いました。そして、最近では機械学習が自宅で簡単で手軽に作れるので、ワンボードパソコンのラズペリーパイ4とUSBサイズのAIデバイス(EdgeTPU)で画像認識のデモを見せ、機械学習を体験しました。

(参加者の声)

・どのような授業があるか、取得しやすい資格の種類がわかり経営情報学科に入学したい気持ちが強くなった。

情報科学について基礎から学べるときいて関心を持った。

・もともとプログラムに興味があり、今日はAI、機械学習の話が聞けて良かった。

・資格を多く取得したい人にはぴったりな学科で将来に有利だと思いました。コースを選択するのに1年の時間があるのが良いと思いました。

・情報分野が好きなのでAIやプログラミング以外にも自分が知らない知識や情報技術を知り、どう膨らませるのか興味を持ちました。

・紹介されたラズベリーパイの仕組みが面白かった。カメラに映る物によって表示される名前が変わっていくのがすごい仕組みだと思った。

・一つの学科の中でも細かく進路が分けられていて夢に近づくことをサポートされる体制になっていると感じた。文理融合の特徴と狙いがよく分かった。

・1年次に3つのコースを全て学習したうえでどれを選択するか決めることができるので、学習の中身を知ってから専門的に学習できるのはいいと思った。

〈デザイン学科〉

デザイン学科の概要

デザイン学科の授業やプロジェクトの種類、また、取得できる資格や将来想定される職業など、大学での学びの様子が紹介しました。

学科体験

各実習における学生制作の作品を紹介しながらこれからの社会に必要になるデザイン力や職能についての説明を

行いました。デザイン学科が実習やゼミ活動で利用するスペースを見学しながら、3Dプリンタや大判プリンタなどデザイン制作に使用する機材が紹介しました。また、アイロンビーズを使用して、ダイプグラフィのデザイン、明度や彩度を学習しながらビットマップフォントで名前やイニシャルを作成するワークショップが行いました。

(参加者の声)

・デザイン学科のことが良く知れて来てよかったと思いました。

・これからを考える上ですごく役に立ちました。

・卒業生や今いる人たちの作品もみることができてすごいと思いました。

・デザイン学科でもたくさんの種類があって、それぞれに専門の先生がいてすごいと思いました。

・小さな商品から大きなベンチなど様々な作品があって、見ているだけで楽しめました。

・デザイン学科がどんなことをする学科なのかについて知ることができました。

・ただ作品を作ったりだけではなく、地域の発展と組み合わせて考えていけるのがとても面白そうだと思いました。

・家で今日頂いたパンフレット(REVIEW)を見てみようと思います。

スポーツ健康科学部

〈スポーツ健康科学科〉

スポーツ健康科学部(学科)の概要として、スポーツ健康科学科の授業やプロジェクトの種類、また、取得できる資格や将来想定される職業など、大学での学びの様子を紹介しました。

学科体験授業(ヒトの動きを測定する方法について学ぼう!)

今回の模擬授業では、スポーツ中のヒトの動きをデータ化する方法について紹介しました。動きをデータ化する方法は様々ありますが、今回は映像を用いた方法を取り上げました。実際に、生徒が投げる動きを撮影し、その撮影された映像からデータにしていく過程を専用の動作分析ソフトを用いながら紹介しました。

(参加者の声)

・スポーツ科学と健康科学の違いが分かった。

・スポーツ分野で取得すべき資格が分かり良かった。

・大学内ではなく地域にて実施される授業に興味が湧いた。

・映像から動きをデータ化する方法は全然知らなかったので、実際に見ることができて良かった。

・動きをデータ化することが、技術の指導や商品の開発に役立っていることが分かり、大事なことなんだと思った。

・最新の機器が揃っていて、使ってみたいと思った。

【入試・学生生活相談コーナー】

入試制度や学生生活について、相談出来るコーナーを設置しました。

入試制度に関する具体的な質問や学生生活に対する悩みを担当の職員に相談することが出来ます。

【キャンパスツアー】

図書館やキャリアセンターなど、よく使用する施設を学生スタッフが案内・説明を行いました。

大変暑い中、またコロナ禍のなか、オープンキャンパスに、ご参加いただきありがとうございました。

次回の開催は、8月8日(日)です。

お問い合わせ:入試広報課