OCPS

OVERSEAS CHALLENGE PROGRAM FOR STUDENTS

Seize the Day 体験者の声

Testimonials from "Seize the day" Participants

体験者の声

環境情報学部 経営情報学科

金牧 泰徳さん

語学留学、海外ボランティア、ワーキングホリデーなど海外留学へ挑戦する⼈を⽀援するプログラム「Seize the Day」。その制度を利⽤して⾦牧泰徳さんはワーキングホリデービザを取得後、ニュージーランドに渡航しました。

自分から積極的に関わりを持ち、交流を深めていく

私は英語力の向上と海外での生活経験を積むため、約11ヶ月間ニュージーランドにワーキングホリデーで滞在しました。「seize the day」を承認していただき大きな挑戦に一歩踏み出す勇気を得ました。

滞在中は、最初の2ヶ月間を語学学校で学び、最初の3ヶ月はホームステイを経験。その後は現地のカフェで約9ヶ月間働きました。渡航して最初の1週間は、時差や親元を離れたことによる不安、また英語が通じないもどかしさなどからホームシックに悩まされました。特にホームステイ先や学校内でのコミュニケーションがうまく取れず、何度も心が折れそうになりました。

しかし、少しずつでも英語の勉強を続け、語学学校で出会った友人たちに積極的に話しかけることで、自信を取り戻していきました。本質的な会話まではできなくても、「わかりたい」「伝えたい」という思いを持ち続けることで、曖昧な理解からでも会話が成立し始め、徐々に英語に順応していきました。学校で開催されるソーシャルイベントにも頻繁に参加し、国籍も年齢も異なる多くの人と交流を深めました。そのおかげで、帰国した今でも連絡を取り合う友人が世界中にできました。

英語力の向上と自分の成長を実感

語学学校の最終月には、つたない英語ながらも日常会話がある程度できるようになってきました。卒業後はすぐに仕事探しを始めましたが、英語が十分に話せない状態で現地の職を探すことは、実際には大きなハードルでした。何度も断られるのではないかという不安がありましたが、Facebook で見つけたカフェの求人に応募したところ、運良くすぐに採用が決まりました。

そこから私のカフェでの就労生活がスタートしました。最初はキッチンハンドとして、皿洗いや食材の下準備などの雑用を担当していました。初めての海外での仕事ということもあり、緊張しながらも一生懸命取り組みました。日々の業務を重ねる中で職場の雰囲気や流れにも徐々に慣れ、次第に料理作りにも挑戦させてもらえるようになりました。

努力を重ねた結果、なんと数ヶ月後にはシェフとして任せてもらえるようになったのです。この時、自分でも英語力の向上を実感できました。キッチンハンドとして働いていた時期には、英語を「使っている」実感はあまりありませんでしたが、シェフとして同僚と詳細なやりとりをする中で、確かな成長を感じました。

この成長の背景には、失敗を恐れずに自分から積極的に話しかけた姿勢があったと思います。間違えてもいい、とにかく話してみようという気持ちを持ち続けたことで、自然と英語力も自信もついてきました。

また、職場の仲間にも本当に恵まれました。一緒に働く中で生まれた信頼関係は深く、仕事以外でもよく一緒に過ごすようになりました。彼らは私にニュージーランドのローカルな文化や美しい場所、歴史についてたくさん教えてくれました。日本にいるだけでは触れることのなかった価値観や考え方に出会えたことは、私にとってとても大きな経験です。

人生の中でもっとも成長できた時間

このワーキングホリデーを通して、私は単に英語力だけでなく、人として大切なことを多く学びました。例えば、相手の立場に立って話を聞くこと、異なる文化や価値観を受け入れる柔軟性、人と協力して生きていく力などです。自分一人の力では決して乗り越えられなかったことも、友人や職場の仲間に助けられながら、支え合って過ごしてきました。

特に感謝しているのは、職場で毎日のように一緒にいた2人の友人です。彼らは私にとって家族のような存在であり、日常の些細なことから人生観までたくさんのことを語り合いました。休みの日には一緒に観光地に行ったり、美しい自然の中でピクニックをしたりと、かけがえのない時間を過ごしました。

この一年間は、私の人生の中でもっとも成長できた時間だったと胸を張って言えます。失敗や挫折もたくさんありましたが、それ以上に喜びや達成感がありました。ニュージーランドでの経験を通して得た学びは、これからの人生において必ず活きると確信しています。今後もこの経験を糧に、さらに広い世界へと挑戦していきたいと思います。

学年学科名等は、渡航時のものです。

体験者の声

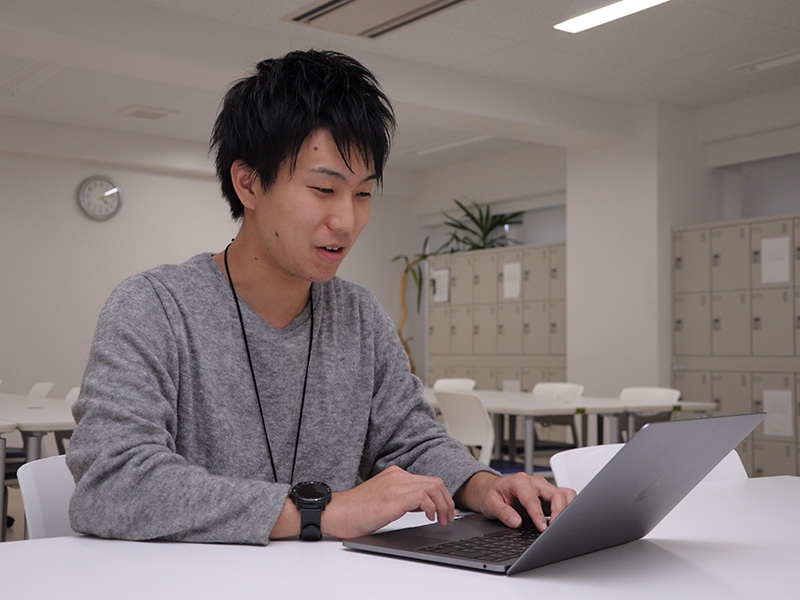

環境情報学部 経営情報学科

林 拓輝さん

「Seize the Day」とは福井工業大学が今年度新しく始動させた海外留学支援プログラムである。その第1号として、夏季休暇期間を利用し、アメリカ シリコンバレーへ留学したのが、林 拓輝さんだ。

憧れのハイテクITを学びたい

林さんは小学生のころから電子機器が好きで、現在は自作でPCを組んでしまうほど。家には自作PCが2台、デスクトップからノートまで9台、タブレットも6台持参している。さらには自身がYoutuberとなってその自作の様子も公開しており、月で15万回の再生があるという。そんな林さんの憧れは、一流のエンジニアが集まるIT企業の聖地「シリコンバレー」に行くことだった。そこにはGoogleやApple、FacebookやYahoo!といった誰もが知っている有名IT企業が集まり、新規事業が1か月から半年の間で立ち上がるほど目紛しく動く場所だ。「ハイテクITや IoT関連の技術に触れたい」と林さんはかねてから思っていたが一番の問題は資金面だった。そこで「Seize the Day」に申請し、大学にその思いをぶつけたところ、見事、支援対象プログラムに認定され、所属する研究室の教授の紹介もあったことで、念願のシリコンバレーへの研修へ飛び込むことができた。

新しいものをつくるのに

年齢は関係ない

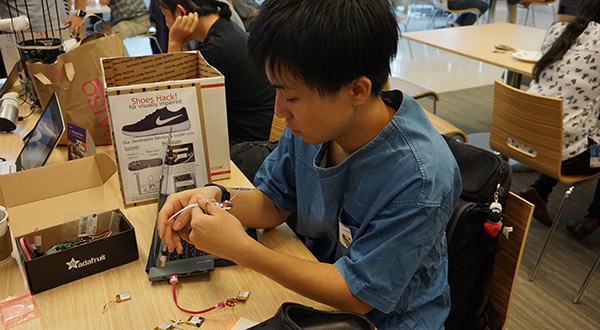

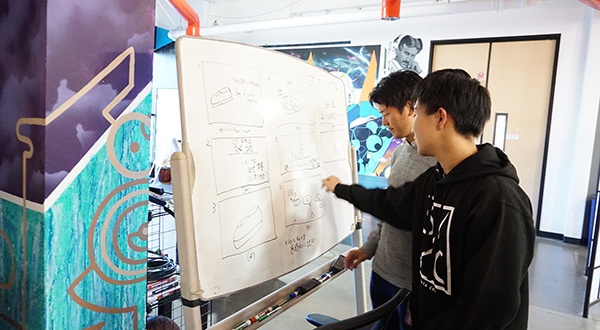

研修に参加したのは日本人7人。2つのチームを作り、1か月に渡ってシステムをつくる。林さん以外は社会人というメンバーだったが、学びたいという熱意は誰にも負けなかった。林さんは3人1組のチームに入り、まずは3人がそれぞれやりたいシステムを考えて相談した。そこで林さんのアイデアがベースになって方向性が決まった。それはプログラムを使って視覚障害者の歩行安全を確立するシステムだ。靴に基盤をつけて超音波センサーをつけ、歩行するときに地面に着いた足で前後左右の距離を測って障害物を検知する。歩行者が障害物にぶつかりそうな距離まで近づいたときに、腰につけていたベルトが振動して危険を伝えるというものだ。協力してのシステム作りがスタートした。

次々と見つかる課題も面白い

3人で仕事を分担して、林さんはプログラミングや3Dプリンターを使って靴や振動するベルトのアタッチメントなどを担当した。毎週月曜から金曜まで制作を続け、夜は深夜まで作業することもあった。センサーをつけて実験すると、障害物でなくもう片方の足を検出してしまうので、さらに足の位置情報を追加する、など課題もたくさん見つかったが、その都度修正を重ねる。また研修に来るのは向上心のある人たちばかり。一緒にやって行く中で苦労もあった。「意見の食い違いもあって、人が泣くほど喧嘩したこともありました。そうなると丸1日使って意見をまとめる日もつくって方向性を決めたりと、とても有意義な研修になりました。」他の研修者は社会人で企業のシステムやプログラミングなど制作している人々。そんな中で新しいシステムを作るのは容易ではなかった。さらに、研修者にはある課題もあった。

文化や言語に触発される日々

それは、週に1度研修者だけでなく働いている人全員の前で5分間のスピーチを1人ですることだ。林さんは1年生のとき、福井工業大学が企画する海外語学研修(イギリス)に参加した経験があるが、ほぼ独学で今回の研修に挑んだ。そこで英語力をつけようと、研修中の休日に個人的に海外の人と話す機会を設けた。アプリを駆使して、日本語を学びたいアメリカ人など10人ぐらいと実際に会って話をして、ボードゲームなどのゲームを楽しみながら生の会話術を身につけた。その甲斐あって自身のスピーチの時は、専門的な単語だけメモの準備をしておくことでうまくいったが、その後の質問がイントネーションや喋りが早すぎて聞き取れないなどの苦労もあった。それでも現地の職員は誰でもフレンドリーに話しかけてくれるのが驚きだったと言う。「意見を求めるとさらにいい案を提案してくれるので、もっとがんばって開発したいという気持ちになりました。」そうして、1か月かけてプロトタイプの片足まで完成させることができた。

次の目標が

さらに厚みのあるものへ

研修を終えて、林さんはじめメンバーたちはそれぞれ基盤などを持ち帰り、日本で会って完成させようと別れた。現在、日本の異なる地でそれぞれが連絡を取り合いながら、今度は作ったシステムをGUGENという日本最大級のハードウェアのコンテストを目指して制作している。

また、卒業研究も帰国してからリニューアルさせた。以前は1人暮らしの老人の見守りシステムを簡単に制作しようと考えていたが、アメリカで得たプログラミングの知識やシステムを利用し、人の動きについて深く学んだことを活用させようとやる気に満ち溢れている。想定外の人の動きを計測することがいかに重要であるかを知ったことで、さらにシステムの充実をはかっている。そして、今度は人工知能を使ったディープランニングでラジコンカーを走らようとしている。これを次のオープンキャンパスで実現するため、試行錯誤を繰り返す。「Seize the Day」で実現できた海外での挑戦がさらに林さんの意欲に火をつけたようだ。

学年学科名等は、取材時のものです。

体験者の声

スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科

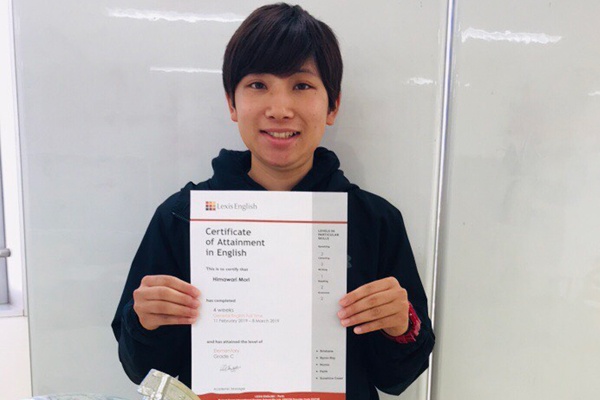

森 向日葵さん

語学留学、海外ボランティア、ワーキングホリデーなど海外留学へ挑戦する人を支援するプログラム「Seize the Day」。それを利用してオーストラリアへ約1か月の留学をしたのが森向日葵さんだ。

自分で全て考えるところから始まる

英語が堪能ではないが英語が好きな森さんは、高校時代から海外への留学を考えていたが、なかなか機会がなかった。福井工業大学入学後もその想いは変わらず、次第に就職が近づいてくることもあり、大学のインターナショナルセンターで「Seize the Day」を知ったことで、海外へ挑戦することを決めた。このプログラムでは全てを自分で考えなければならない。語学留学なのかボランティアなのか、渡航先をどの国にするか、その中でどの学校に行くかなど、自分でエージェントを見つけて協力を仰ぎながらプランを立てていった。その中で選んだのは、オーストラリアのパースだ。森さんは小学校3年生からサッカーをずっと続けている。スポーツなども行う学校はないかと探したところ、語学学校で毎日アクティビティをやっている学校を見つけた。「オーストラリアに行った友人にも勧められましたが、何よりスポーツができるという環境にとても魅力を感じました」。英語の勉強とスポーツの両方ができることがパースに1か月の語学留学に決めた理由だった。

さまざまな国の人たちと

触れ合う

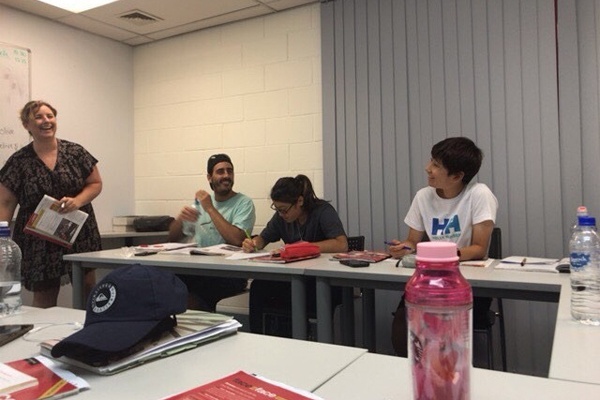

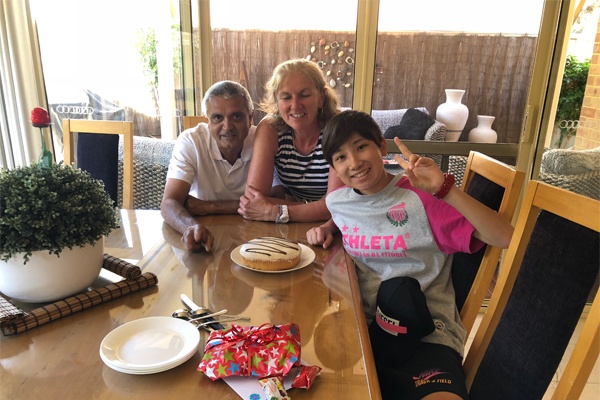

パースの学校では、1クラス10人もいない少人数制。入学時期は人によって変わるので、毎週月曜になると新入生が入り、金曜には卒業する人がいる。生徒の国籍はスペインやブラジル、コロンビアなどさまざま。年齢も幅広く、中には70歳近い高齢の男性まで。英語の勉強をしたい人が各国から集まっている学校だ。平日朝から14時まではクラスで英語の授業、その後はアクティビティとなり、サッカーやビーチバレーなどを行う。宿泊はホームステイと、四六時中英語を喋らなければならない体験は森さんにとって非常に新鮮だった。「授業内容を先生が分かりやすく説明してくれるので、なんとか理解することができました」。教室もみんなで輪になっての授業。活気があり、先生も生徒にどんどん喋らせようとするので、英語をアウトプットする時間も多い。もちろん授業の復習もしっかりと行う。その日に分からなかった単語などをホームステイ先で聞いたり、翌日学校で先生に聞いたりと、徐々に臆せずに英語で喋ることができるようになっていった。

海外での生活が

より上達へと導く

午後のアクティビティではクラス以外の生徒たちと触れ合ういい機会となった。映画を見たり、学校から徒歩1分ほどのビーチでバレーをしたり、サッカーやバスケなどスポーツに取り組んだ。森さんも持ち前のバイタリティで男性の中にも果敢に挑戦し、いつのまにか友達も増えていった。「海外の人は優しくて、すぐ話しかけてくれます。ハグやハイタッチは当たり前。最初は戸惑いましたが、だんだんとできるようになりました」。学校で知り合った友達と一緒に観光地へ遊びに行って自然を堪能したことや、動物園でコアラや放し飼いのカンガルーを見ては楽しく過ごしたことなど、多くの交流の日々を過ごした。毎週木曜には学校近くでビーチマーケットも行われており、日本との生活の違いも体感した。もちろん全ての会話が英語だ。その甲斐あって、最終日には学校の先生やホストファミリーにも「来た時より上達している」とお褒めの言葉もいただいた。

少しだけでも

変われた自分がいる

最終日にはパースの駅近くで、ジャパニーズフェスティバルが行われ、友人たちと向かった。日本の屋台が立ち並び、ソーラン節を踊る人やコスプレをする人など大勢で賑わっていた。友人から説明を求められることが多かったという森さんは「かき氷とかすごく興奮していました。英語で説明するのがすごく難しかったですけど。日本へ行ってみたいと言う人が多かったですね。そういうのを見ると嬉しいですね」と語る。濃密な1か月を過ごして帰国した森さん。すっかり海外留学に心を奪われた様子で、次もカナダかアメリカに挑戦したいと意気込む。「1か月という短い時間でしたけど、自分にとっては非常に勉強になった。何事も自分から行動するということが少しだけ身についた気がします」と話す森さんからは次の挑戦を考えている様子が伺えた。

学年学科名等は、取材時のものです。