十数年前から、あわらキャンパスのパラボラアンテナで受信した衛星画像を研究に役立てている青山先生。 受信した日本海沿岸における「海ゴミ」漂流状況の監視を行っているほか、福井県と共同で衛星画像をコメの食味向上に生かす研究も進めています。

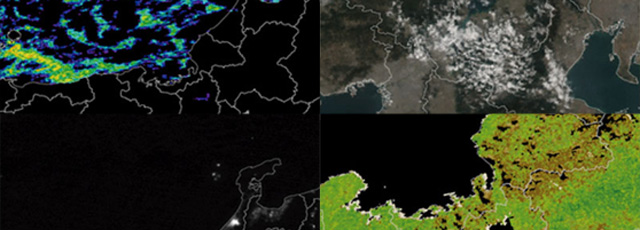

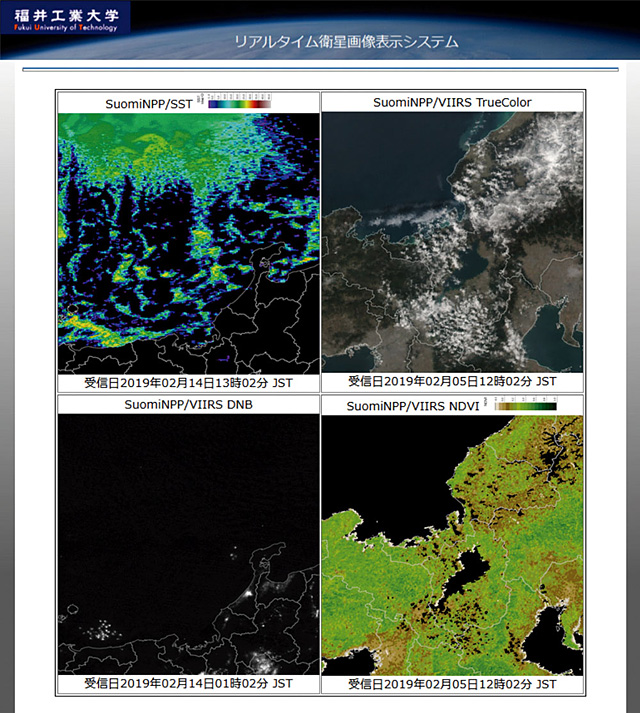

2018年度末に向け進めているのは、アンテナで受け取った衛星画像をクラウド上に一般公開するプロジェクト。画像から福井県周辺のエリアだけを切り出し、海の表面水温、地上の夜間光の分布、植物の生育状況を把握できる「植生指標」など分かりやすく変換してウェブサイトに展開します。

「人工衛星からの生データは現在、FUTタワーのロビーにあるディスプレイでリアルタイム展示していますが、クラウド上への公開により一般の方々にも画像を有効利用いただける道筋ができます。クラウドサーバには過去半年分ほどのデータを蓄積し、適宜ダウンロードできるようにもする予定です」とのこと。

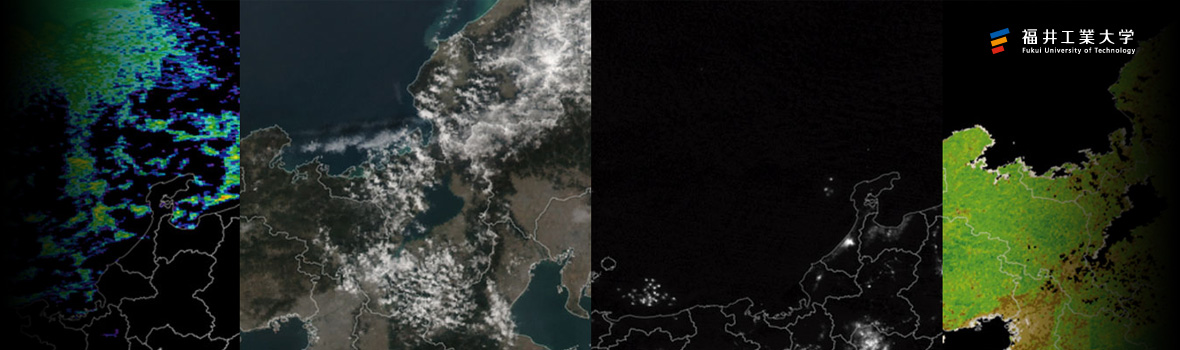

▲青山先生らが開発を進めている「衛星画像公開用クラウドサーバ」の表示イメージ。SST(=海の表面水温)など4つの画像をリアルタイムに展開するほか、過去データの検索機能も持たせる予定です。

今年10月にISS(国際宇宙ステーション)から放出される予定のFUT-SATにも大きな期待を寄せます。

「現在データを受け取っている『NPP』という人工衛星と軌道や高度が異なるFUT-SATは、日本上空に飛来する夜間の時間帯も人々が活動する時間帯により近いという特長があります。 NPPよりも高解像度の画像が撮影できるのも利点です」

ブランディング事業の最終年度を迎えるに当たり、青山先生はA軸・B軸とのコラボレーションにも意欲をのぞかせます。

「衛星画像というシンプルなデータと、何かしらの課題解決というニーズは直接的には結びつきにくいものです。しかし、ニーズを起点に間接条件をつなぎ合わせた『迂回路』を考え出せさえすれば、衛星画像を活用できる分野はもっと広がるのでは」と力を込めます。

▲「海ゴミの分布状況がより明らかになれば、海岸に漂着する前に海ゴミを回収する設備も発展していくのでは」と青山先生。 (イギリス Independent News & Media 社のオンライン新聞 201602 より)

青山先生の過去のインタビューはコチラ→http://www.fukui-ut.ac.jp/phoenix/interview/detail/002.html