宇宙研究・観光文化・地域振興―「ふくいPHOENIXプロジェクト」が掲げる3つの軸のキーパーソンに話を聞くインタビュー企画。今回は、プロジェクトの中核である人工衛星の利用研究を担当する電気電子工学科の中城智之教授です。

― 「ふくいPHOENIXプロジェクト」における中城先生の研究について具体的にお聞かせください。

中城:人工衛星を使った街灯りの「量と質」の測定です。街灯りの明るさが星空の見え方にどれくらい影響するのかということを数値的に調べています。

その影響って、単に「街灯りが明るい・暗い」という軸だけでは測りきれないんです。光の波長によって影響の度合いが違うんですよ。波長の短い青い光は大気によって散乱されやすく夜空をすごく明るくするんですが、波長の長い赤い光は青い光に比べると散乱されにくいので影響が小さいんですね。

人工衛星から取得した街灯りの分布データと地上に置いたセンサーのデータを連動させて、街灯りがどのくらい夜空を明るくしているかを調べようというトライアルです。

▲スカイ・クオリティー・メーターを使った池田町での計測の様子

▲夜空の暗さを計測するスカイ・クオリティー・メーター

― 光の波長分布を数値化することが「光の質」の解明につながるというわけですね。

中城:星空保護の分野ではこれまで「とにかく地上の光を上空に漏らさない」ということが言われているのですが、その話を突き詰めると「1か0か」という議論になってしまうんです。光を全て消した「0」の状態は現実的に難しいので、落としどころの探り方が課題です。

また、星空保護の活動がなかなかうまくいかないという話もよく耳にします。「星空を守ったらどんなメリットがあるのか」という社会システム的な話が明確に示されないと、実効的な活動はどうしても難しいですよね。そうした問題の解決につながる情報を定期的に提供していければと思います。

― 研究の基礎データは、国際宇宙ステーションから軌道に乗せる超小型人工衛星で取得するんですよね。

中城:その通りです。実は、人工衛星による夜の街灯りの研究は、昼間の観測に比べてあまり行われていないんです。やっぱり、昼間に比べると得られる情報量が違いますからね。昼間は太陽光が明るいので写真の撮影は簡単ですが、夜は街灯りがあるといっても暗いのできちんと撮影するのは技術的にも難しくなります。

それと撮影の時間帯ですね。現状運用されている人工衛星だと深夜1時30分頃にしか上空に飛んでこないんです。でも、研究の成果を観光に生かすことまでを考えると20時~22時頃のデータが欲しい。技術的には大変なプロジェクトなんですが、成功したら世界初ですよ。

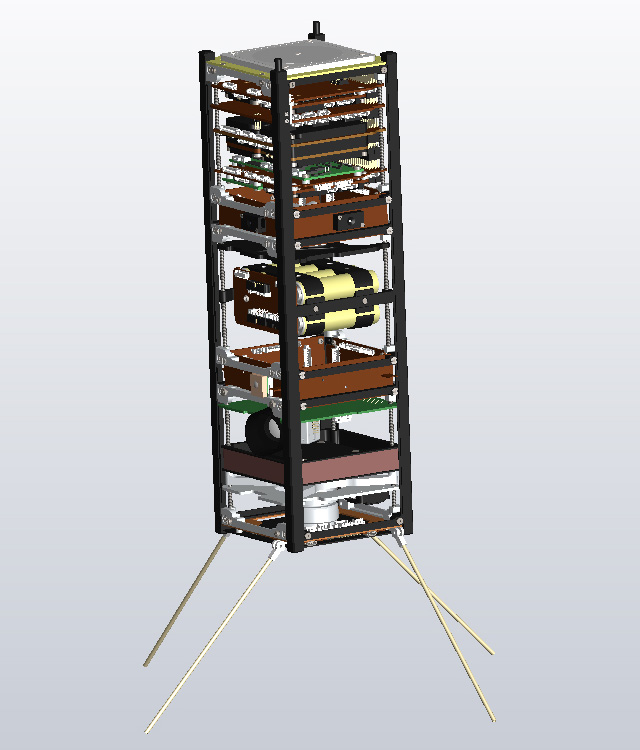

▲FUT超小型人工衛星イメージ図 (W10cm×D10cm×H30cm)

― 福井キャンパス内に小さなアンテナを立てる計画があるそうですね。

中城:あわらキャンパスにある10mのパラボラアンテナはデータ受信専用なんです。既存の人工衛星から得た画像データを使うという考えからスタートした設備でしたから。でも、ふくいPHOENIXプロジェクトを進めるには既存の人工衛星では得られないデータを自前で調達しないといけない。自分たちで人工衛星にコマンドを送って制御できるような設備が必要というわけなんです。

― アンテナを立てる時期は決まっているんですか。

中城:2017年度内に設置予定です。1mのパラボラアンテナと魚の骨のような形をした八木アンテナの組み合わせになります。アンテナとしては小型ですが、人工衛星にコマンドを送る用途でしたらこの規模でいいんですよ。

打ち上げについては学外の機関や企業に頼らざるを得ないのですが、JAXAや民間ベンチャーが小型ロケットの開発を進めているなどの背景もあり、打ち上げ費用自体は今後ますます下がっていくでしょうね。

人工衛星が宇宙に行くこと自体に価値があった時代から、人工衛星から得たデータにどんな価値を見いだすかという時代に突入しています。

― 宇宙空間を舞台にしたビジネスが日常に下りてきているということですね。

中城:打ち上げ費用の話は別として人工衛星自体の値段はだんだん安くなっています。アイディア次第で自分たちが考えたことを宇宙で実現できるという時代になってきています。アイディアを考えることは一番面白いところでもあり、大変なところでもあるのですが。

アイディアの実現に向けて電気や機械など技術的な裏付けは必要ですが、他方で社会的なインパクトという側面もよく考えないといけない。個人的には宇宙業界と社会科学との接点はまだまだ少ないという印象でして、その接点をいかに増やしていくかということも一つの課題かと感じています。

― その点においては、福井工業大学は学科間連携が進めやすい環境といえますね。

中城:学生に聞くと技術的なことはともかくいろんなアイディアが出てきますね。福井工大では毎年、タイにある提携大学と短期交換留学を行っているのですが、先日行った学内シンポジウムでもさまざまな話が出てきました。

私自身「こんな考えがあるのか」という驚きがありましたし、社会の課題解決を起点に「ものづくり・ことづくり」を考えていかないといけない世の中において、大学で宇宙空間を活用したシステムづくりを進める意義があるのではと感じています。

― 先生がおっしゃるシステムとは、人工衛星のハードウエア・ソフトウエアという枠を飛び越えて、世の中の動きを含めた制度設計としてのシステムですよね。

中城:人工衛星もコモディティ化が進んでいて「作りました、打ち上げました」ということだけではなかなか価値になりづらくなっています。ハード主導型だとどうしても限界が来る。人は幸せになりたいからさまざまな技術を生み出すのであって、人工衛星の活用も「幸せを実現する」という観点から考える必要があると思うんです。

福井県は「幸福度総合ランキング日本一」を掲げているので、「何が幸せなの?」という他県の人たちからの疑問に対して「美しい星空が見えるから幸せ」という打ち出し方を積極的にしていっていいと思います。星空が見えることは、分かりやすくて多くの人と感動を共有しやすい価値ですから。

― 「日本の未来を福井のソラから考える」という枠を飛び出して、世界平和にもつながりそうなお話です。

中城:福井県だけが幸せになることってそもそもありえない話なので「美しい星空が見えるから幸せ」という価値観を共有できる国や地域と共鳴の輪を広げようと思っています。福井県に課せられた使命は、その価値観を世界に向け強力に発信し続けることではないでしょうか。